“風聲”再起,文學與舞臺藝術共舞

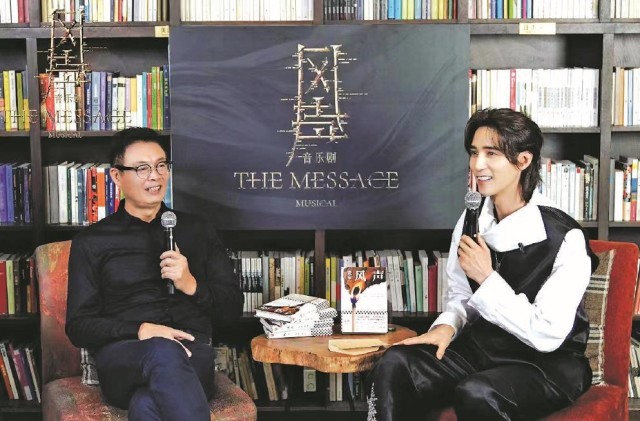

中國作家協會副主席麥家和北京歌劇舞劇院音樂劇團團長阿云嘎共同宣布,《風聲》將打造中國原創諜戰類音樂劇,為當代文學經典搭建多元的藝術舞臺。(演出方供圖)

■本報記者 姜方

“能夠在合適的時候,讓《風聲》和讀者以一種新的載體相見,這是《風聲》的運氣,也是我的福氣。”在日前舉行的音樂劇《風聲》啟動發布會上,中國作家協會副主席、《風聲》原著小說作者麥家表示,當下國內舞臺上有不少音樂劇的劇本來自國外,“如果我們本土的而且凸顯愛國主義、英雄主義的作品能夠登上音樂劇舞臺,這既是時代的需要,也符合年輕人對音樂劇的需求”。麥家說,希望音樂劇《風聲》可以成為一個帶有中國本土色彩同時深受年輕一代喜愛的作品。

當代經典有了全新表現載體

“麥家理想谷”對麥家來說有著特別的意義,這是他開設的公益性書店,也是小說《風聲》的誕生地。音樂劇《風聲》啟動發布會就在這里舉行,麥家和音樂劇《風聲》的制作人、北京歌劇舞劇院音樂劇團團長阿云嘎共同宣布,《風聲》將打造中國原創諜戰類音樂劇,為當代文學經典搭建多元的藝術舞臺。

作為茅盾文學獎得主麥家的長篇小說代表作之一,《風聲》講述了一個人在困局中的選擇與堅守,在獨特的文學空間探索人性的多重維度與無限深邃,引領萬千讀者走向寬廣的精神世界。作品于2007年發表在《人民文學》雜志社,并于同年首次出版,曾獲2007年人民文學獎長篇小說獎、巴金文學院第12屆文學獎等獎項。

“《風聲》中有大孤獨,也有大絕望、大堅韌,恰如我當時的心境,看似我寫了一群無情之人,而這恰恰是我最深情的作品。”麥家說。《風聲》出版至今已有16年,除原有的小說形式外,也被改編為電影、話劇、電視劇、游戲等多種文化藝術樣式。電影版《風聲》于2009年9月29日在中國內地上映,獲得了第17屆北京大學生電影節最佳影片獎等獎項,主演李冰冰也憑借《風聲》獲得了第46屆臺灣電影金馬獎最佳女主角,蘇有朋則憑借此片獲得第30屆百花獎最佳男配角。

如今,音樂劇《風聲》的啟動,意味著該文學IP又有了一個全新的舞臺藝術版本。麥家坦言,《風聲》要成為一個音樂劇,是一件令他很意外的事。“哪怕它再拍一部電影,無論是好萊塢版,還是歐洲版,我都不驚訝……但是,這么強情節的作品適合做音樂劇嗎?”麥家說,當阿云嘎談了他的創想,他對《風聲》這部小說的熟悉,以及對主題和人物的理解時,他的胃口一下子被吊起來了。首次見面時,阿云嘎還提前做了5分鐘的序曲音樂小樣。“當時我和阿云嘎完全不熟,他就在我的客廳里唱了幾段。這一點感動了我,我覺得這個音樂劇真的屬于他。”這是令麥家難忘的一個細節。

將女性角色呈現得豐滿生動

說起自己與舞臺藝術的緣分,麥家回憶,他上世紀80年代在解放軍藝術學院讀書時,經常去北京人藝看戲。“當時我們是學校組織看的,不需要自己買票,那時候話劇還沒有成為我們文化消費的主要對象。現在時代完全變了,很多舞臺熱門演出都一票難求。”麥家說,他帶孩子去看爆款舞劇《只此青綠》,差點沒買到票。

正是因為包括音樂劇在內的舞臺藝術如今正在中國蓬勃發展,讓不同領域的文藝工作者找到了跨界融合的契機。事實上,大眾對經典文學作品的熱情從未消減,中國文藝行業也始終矚望著本土音樂劇的創新。以《風聲》為例,這個IP將賦予音樂劇走向圈層之外的驅動力,音樂劇形式也將為《風聲》提供全新的藝術想象。當文學與音樂劇共舞,互相喚醒、彼此成就,將為中國觀眾呈送更多優質作品,也將為“中國原創”提供更有未來性的發展路徑。

“《風聲》體現了中國人在絕境中的智慧和堅韌剛毅的精神,展現了國家、民族的大愛。作品中又有當下年輕人喜歡的懸疑元素,對人性的展現層次也十分飽滿,每一個人物都是如此真實,能挖掘的東西太多了。”制作人阿云嘎透露,音樂劇《風聲》將凸顯顧曉夢和李寧玉兩位女主角的革命友情和英雄間的惺惺相惜。“中國音樂劇中,注重刻畫女性角色而且是雙女主設定的戲相對較少。而《風聲》將致力于把女性角色呈現得豐滿生動,多樣化地展現她們的魅力。”

文字的表達往往傳遞的是想象空間,音樂劇則是通過視覺、聽覺和心理等多重角度帶來更具象的呈現。記者了解到,主創眼下正從劇情、歌曲、歌詞等方面打磨鉆研作品。《風聲》計劃持續發布音樂劇相關單曲來推動劇目孵化,同名專輯也將在劇目正式開演前發布,一同揭開作品的神秘面紗。

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件