《詩歌里的美食》緊抓公眾情緒 與觀眾共同溯源中國傳統文化

隨著數字化時代的到來,信息的獲取變得更加簡單,這也讓優質內容的創作變得更加不易。因為內容創作不再是簡單的信息輸出,而是要能夠把握公眾情緒,并針對輸出信息進行更深層次的探索,從而引發目標群體的共鳴和思考。

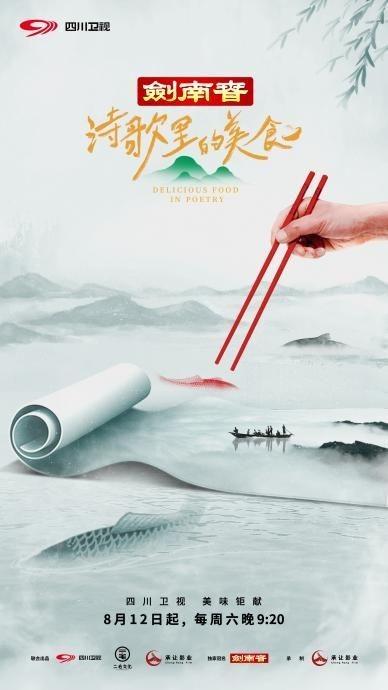

近期,由劍南春獨家冠名的四川衛視美食文化紀實類專題節目《詩歌里的美食》正在熱播,獲得了不少網友的稱贊。因為它通過塑造一個個獨具情感共鳴的話題,緊抓公眾情緒,引起更多觀眾的情感共鳴,讓大家愿意跟隨節目對傳統文化進行深度溯源。

以情感共鳴,引導觀眾探究文化的“好奇心”

縱觀近年來走紅的各類綜藝節目,都具有一個極大的共性特征——共情感。每一個爆款節目的背后,都有著一個能夠與觀眾共情的點,或是戳中了大家對于慢生活的向往,抑或是抓住了與生活和情感息息相關的話題。

《詩歌里的節目》則通過8個不同情感主題的打造,用詩歌、食材為線索,嘗試引導觀眾對傳統詩歌文化、美食文化的“好奇心”,從而進行更深一步的探究。除了“人生是一場相逢”“為你相思、為你寫詩”“每逢佳節胖三斤”這些關乎友情、愛情、親情的傳統情感主題,還有被快節奏生活所困擾的觀眾向往的“鄉野之夢”,有著與你一同放下煩惱的“拯救不開心”,也有著熱衷用旅游慰藉生活之人的“看一看外面的繁華”……

正是這一個個話題,恰恰戳中了當下觀眾最亟需釋放的情感鏈接點,讓人們產生了一種“古代詩人們是如何應對這些情感”的尋根沖動,或者“原來古代詩人也這么懂吃”的心理,從而能夠安安靜靜去跟隨著鏡頭,溯源傳統文化的真實面目。

就像在“鄉野之夢”這一期里,觀眾第一時間接收到的,是原來不止是我們心里苦,想要去大自然里“撒撒野”,就連杜甫、李白這樣的大文豪,在遭遇煩悶的時候,也是因鄉野里的向往生活而開心。所以杜甫寫下了“花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開”,紀念自己在鄉野小院里,接待好友嚴武的愉悅心情;李白也在臨老時,寫下“白日如分照,還歸守故園”,表達自己對曾經鄉野生活的惦念。觀眾們因此也產生了繼續往下探究的沖動,我們可以去露營、去徒步、去民宿里感受大自然,在那個時候,詩人們又在做什么?

用娓娓道來,拉開傳統歷史文化的“真面紗”

節目的另外一大亮點,是沒有采用單向輸出的方式制作,而是采用了一種娓娓道來的方式,每一集節目中圍繞兩位詩人、兩首詩歌展開,在收縮橫向信息量、讓觀眾不至于疲累的同時,又能做到將信息“縱深”延展,盡可能深的挖掘傳統歷史文化背后的故事。

例如在“拯救不開心”這個主題里,節目組以陸游、柳宗元兩位詩人,引出了大家對于“何以解憂,唯有珍饈”的共鳴,吃確實是一件刺激多巴胺、很快樂的事情,但為什么陸游、柳宗元要用吃來拯救不開心,就是節目背后所延展的傳統文化信息之一。

如果只是一味去探尋古人的故事,可能未免曲高和寡,節目又用傳統食材、美食為“誘惑”,進一步衍生信息量——比如陸游筆下所寫的“東門買彘骨,醯醬點橙薤”,究竟是怎樣一種美食體驗?節目組就邀請了川菜大廚陳忠和他的好友劉磊,一起對“橙薤排骨”進行復刻;柳宗元在柳州見到的荷葉包飯,在節目組穿越千年對侗寨的探尋中,用另一種精彩的姿態展現在年輕觀眾面前,原來侗族人的生活如此愜意,這荷葉包飯也如此有趣,怪不得柳宗元會寫下“青箬裹鹽歸峒客,綠荷包飯趁虛人”。

正是這一收一放,通過情感共鳴、娓娓道來的方式,《詩歌里的美食》找出了不一樣的美食文化類節目的切入點,受到了更多觀眾的喜愛。在茶余飯后,躺在沙發上安安靜靜地看上一集節目,讓自己的神經得到放松,讓精神得到滿足,何樂而不為?

如果你也喜歡中國傳統詩歌、美食文化,每周六晚9:20,與中國名酒銷售前三的劍南春一起鎖定四川衛視《詩歌里的美食》,感受這份單純而有意義的快樂。

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件